警惕!工笔画收藏3大陷阱:仿古做旧、印刷伪作鉴别指南

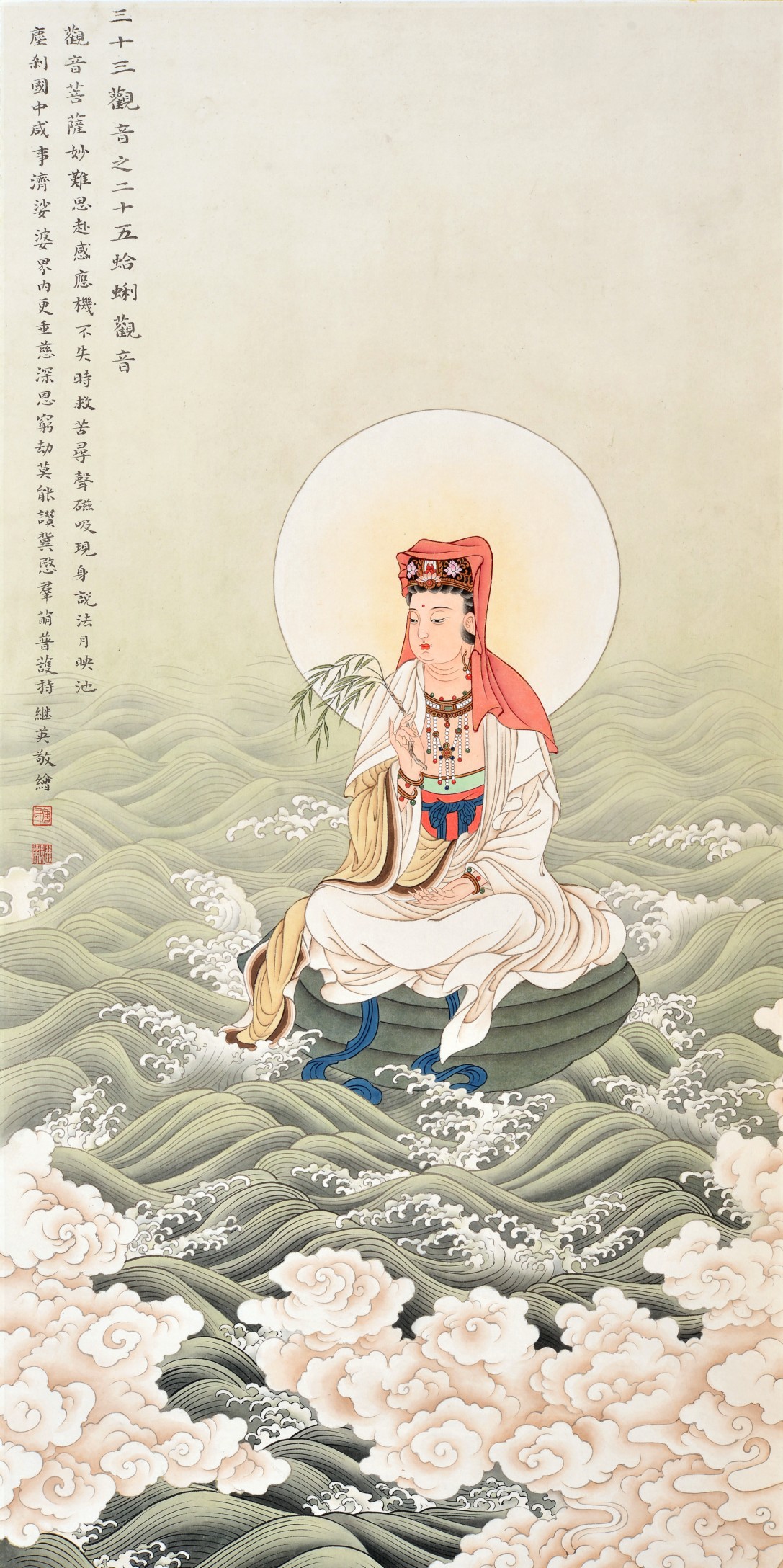

文/墨梅吟 画作/傅继英

工笔画,作为中国传统文化艺术的瑰宝,以其精细入微的笔触和变化多端的色彩,一直以来都备受收藏界的推崇。然而,在收藏工笔画的过程中,藏家们常常遭遇重重陷阱,尤其是仿古做旧和印刷伪作这两个棘手问题。本文旨在深入剖析这三种常见的陷阱,并献上实用的鉴别策略,助力藏家们培养出洞察真伪的敏锐眼光,以防陷入欺诈的圈套。

陷阱一:仿古做旧

仿古做旧技艺,堪称书画造假领域中最典型的手段之一。不法分子运用一系列精细的技术手段,将新创作的工笔画巧妙伪装成古代艺术品,以此哄抬价格,误导收藏家。这些做旧技巧涵盖了使用特制颜料模仿古画的色彩韵味、刻意营造年代感(如制造裂纹、施加污渍等),以及精心策划的装裱布局,使其整体呈现出更为浓郁的古风韵味。

鉴别指南:

观察纸张与墨色:古画纸张常常展现出独特的自然老化特征,诸如质地酥脆、色泽泛黄等。相比之下,经过人为做旧的纸张,其裂口断面往往显得较为整齐划一,缺乏自然的毛茬,这与真正古纸的裂口特征存在显著差异。此外,古画的墨色显得沉稳而富有层次,而经过做旧的画作,其墨色往往显得过于均匀或缺乏生动感。

检查装裱与镶嵌物:真品古画的装裱材料,往往源自原作本身,其特征表现为质地酥脆、色泽自然老旧。相较之下,仿旧的装裱材料则显得较为坚韧,其经纬纹理清晰可辨。在鉴别过程中,还需细致观察装裱材料的纹样特征是否与画芯所处的时代风格相吻合。

利用科技手段:在面临难以辨识的工笔画作品时,我们可以借助现代科技手段进行精确鉴定。例如,通过紫外线灯照射,细致观察墨迹的反应特征;同时,利用显微镜深入分析纸张的纤维结构,从而为作品的真伪判定提供科学依据。

陷阱二:印刷伪作

随着印刷技术的飞速发展,一些不法分子开始借助高精度印刷技术,精心制作工笔画赝品。这些赝品在视觉上与真迹几无二致,甚至能够逼真地模仿原作的笔触和色彩层次,具有极高的欺骗性。

鉴别指南:

观察细节:真迹工笔画以其线条的流畅自然、色彩的层次丰富与变化细腻而著称。相比之下,印刷伪作往往在细节上暴露出明显的瑕疵,例如线条显得生硬而不协调,色彩的过渡缺乏自然过渡,显得突兀。此外,真迹中的观音形象生动逼真,服饰与配饰等细节描绘精细入微,而伪作在这些细节上常常显得粗糙不堪,缺乏精雕细琢的匠心独运。

蘸水搓动测试:真品工笔画在经过蘸水轻搓之后,往往能展现出细腻而微妙的墨迹纹理,这是印刷品所无法复制的独特特征。因此,这一检测手段对于辨别印刷伪作具有极高的实用性和准确性。

放大镜观察:深入剖析画面的微观细节,犹如借助放大镜探寻其中的奥秘。在真品中,画面细节展现出丰富多样、充满变幻的纹理,每一处都独具匠心,难以预测;相较之下,印刷品则常常流露出一种由无数微小线条交织而成的规律性图案,显得较为刻板。

陷阱三:专家鉴定陷阱

尽管专家鉴定在辨别工笔画真伪方面扮演着关键角色,然而,市场上亦不乏自称“字画专家”的伪专家。这些伪专家利用藏家对专业知识的不足,实施误导性鉴定,以此手段攫取不正当利益。

鉴别指南:

选择权威机构:在寻求专家鉴定过程中,务必挑选那些具备权威性及广泛公信力的专业机构或知名博物馆进行鉴定。同时,应谨慎对待来源不明的所谓“专家”意见,避免盲目轻信。

多方求证:在对待专家的鉴定结果时,藏家应当持开放态度,广泛征询多方意见,融合来自不同渠道的信息进行全面的考量与评估。此外,积极咨询多位专家的意见,将有助于获取更为精确和可靠的鉴定结论。

警惕利益关联:在审视相关领域时,我们不得不警惕某些所谓的“专家”,他们可能与不法商贩结成了利益共同体。因此,在鉴定过程中,务必提高警觉性,以防受到这些伪专家的误导。

工笔画收藏市场虽然魅力无穷,但同样潜藏着诸多陷阱。收藏者在追求艺术瑰宝的过程中,必须时刻保持警惕,不断提升自身的鉴赏与鉴别能力。通过细致入微的观察、运用现代科技手段,以及选择权威鉴定机构进行专业评估,收藏者可以有效地规避风险,确保自己能够收藏到真正具有艺术价值和历史意义的工笔画佳作。

| 上一篇:“小而精”的蓝海:工笔小品画为何成为新晋藏家入门首选? | 下一篇:返回列表 |